我们生活的世界很小,有时我们只能顾及到自己眼前的这一亩三分地,但我们生活的世界同样很大,这里总有你不了解的地方、你没听过的故事。如果可以,从繁杂的生活中抬起头来,望一望广阔的远方吧,那里还有你未曾遇见的动人风景。

本套书单将带您领略一些特别的风景,希望你可以在这里找到一份独特的美好。

01

《木垒河》弥补了新疆民国史写作的一个空白。有人将它比作新疆的《白鹿原》。

“木垒”一词是蒙古语,大约是河湾的意思。这里早先是蒙古族的游牧地,后来哈萨克民族来此逐草而居,与世居当地的汉民族互为交融。

在木垒镇的东南角,至今残留着一段古城墙,有二三十米长。虽然残破,但透着肃穆。好像乱叶纷飞、飞沙走石之后,突然就这么静下来。时光流逝,它注视着小镇的古往今来。

木垒是李健的生命初始地,也是他成年后记忆最愿意驻足的地方。每当他站在残存的城墙下,就有一种探寻往事的冲动。于是在遍寻地方志、县史之后,他从这段城墙开始,挖掘出了一个家族在民国新疆这一段历史时期,在这块土地上繁衍生息的故事。

故事起笔于民国六年秋。导火索是新竣工的木垒河城西城门坍塌。在当地开粉坊的掌柜魏宗寿一家的命运发生扭转,而他的大儿子魏啸才,自此一生没有了爱情。

……

02

在大地的极边处,风景可能摇曳多姿,小人物自有其有滋有味的活法儿。流浪汉将路上的故事变成了一部部小说,有人从路途上的尘埃中,淘锻出一束束“金蔷薇”。

《在大地的极边处》,风景可能摇曳多姿,小人物自有其有滋有味的活法儿。流浪汉将路上的故事变成了一部部小说,有人从路途上的尘埃中,淘锻出一束束“金蔷薇”。

《在大地的极边处》是小说家赵光鸣的第一本散文集。这个写小说的硬汉不讳言对散文的某种距离。散文重“亲历”,重“温度”,重“感性”,而赵光鸣偏爱“荒野和混沌未开之地”,偏爱荒凉,偏爱极地处令人心旷神怡的自我回归。简言之,他更偏爱小说写作的混沌与冲撞,蛮横与任性。

所以,《在大地的极边处》,最好看的文字在此书的第二章:《驿路独语》。他交代了老家的背景,父亲的选择,当时的价值观,一家人从湖南到和田的漫漫长路,小学生的生活,文化大革命时的串联,上山下乡,从一个工地到另一个工地,地方记者生活……这是一个小说家的个人成长史,也是一个底层孩娃成长为小说家的心路历程。

……

03

时间从未有过开始,当然也从未有过结束。这本《与白云最近的地方》,既是时间的入口,也是时光的段落。

沿着一个方向,嘉那嘛尼石

这个方向从未改变,就像刚刚开始

这是时间的方向,这是轮回的方向

这是白色的方向,这是慈航的方向

这是原野的方向,这是天空的方向

因为我已经知道

只有从这里才能打开时间的入口

这是吉狄马加的诗《嘉那嘛尼石上的星空》,是在藏地发生震灾之后,看着人们堆起的嘉那嘛尼石,诗人从这成千上万的石头看到了人的意志的力量。“时间”,这个看似永恒不可阻挡的维度在人类心灵关乎生命的尊重和神圣面前,被赋予了新的意义,从此变得与“我们”有关。这是人们共同的记忆和历史,而这一切,经众人之手,开启了“时间的入口”。而“诗歌”,记录下这一最真诚的过程,“这无疑是诗的责任,同样也是诗的使命。”

……

04

生命的意义就于此,想了好久没去的地方,就要不顾一切的去到达,读万卷书不如行万里路,跟着远人,万里风尘,感受新疆的豪情壮志,感受新疆的温暖与人情。

人总是偏爱蓝色,一片什么也不诉说的蓝色湖水就能够让你捕捉到生命中最需要的究竟是什么,它让你感觉到内心的宁静听到内心的声音。有人说:西藏的湖令人向往的,那么新疆的湖则是令人神往的,想去很久却始终迈不开脚步的。

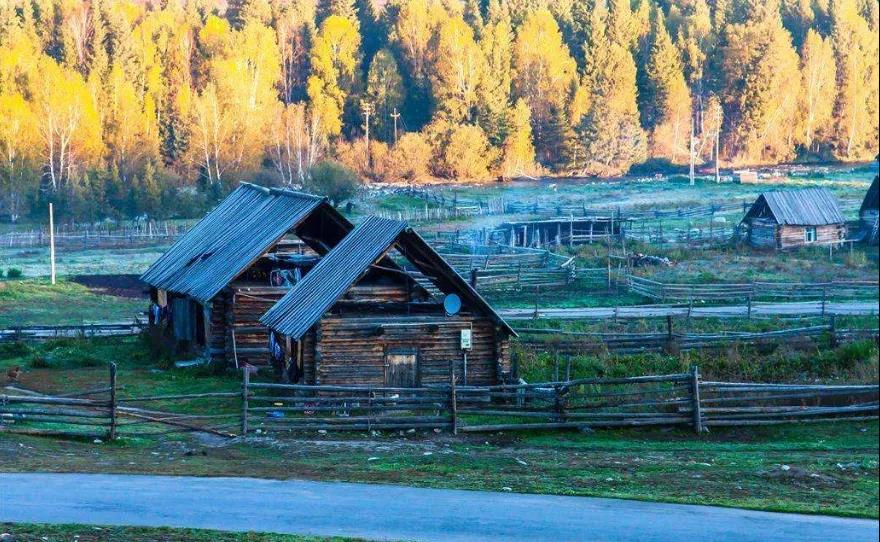

碧绿的喀纳斯湖,那个传说有水怪的湖里藏着怎样惊人的秘密?高山缠绕于草原,湖怪云游于湖中,白云寄身于蓝天,说西部有神秘的美,恰如其分,久在城市生活的人,需要被这里的村落治疗。

接下来远人带我们去了另一个远方,走过碧海蓝天去望一眼美丽的空中草原那拉提,那拉提在盘山的公路上面。一次偶然的机会,我也去过一次那拉提大草原,在山下面时,我觉得很失望,很平凡,没什么特别的,根本没看见什么草原,后来乘坐景区班车转到了山的顶端,我开始兴奋起来,我看见了天空之城,在没有到达之前谁都不知道上面有一个草原,像是上帝准备的惊喜,惊于它的神秘喜于它的美色。

……

05

《大唐西域记》这本书是由玄奘本人口述,弟子辩机笔录完成的。

传说在古代于阗国北方有一个名叫曷劳落迦的城邦。城里有一尊檀木雕刻的立佛像,高二丈多。此像非常灵验,不时会放出光明。凡是有病的人,根据自己疼痛的部位,用金箔贴在佛像相应位置,当时就会痊愈。诚心祷告祈求,大多也能实现心愿。

听当地人说,这尊佛像,是过去佛祖在世时一位国王所雕刻。佛祖去世后,佛像从那边凌空飞到该国北边曷劳落迦城中。

起初,此城百姓安居乐业,生活富裕,深信外道,并不珍视礼敬佛像。因为听说佛像不请自来,虽然觉得神奇但不知珍视。

后来有一位罗汉来礼拜这尊佛像,国中百姓很是惊讶,又见这位罗汉相貌、服饰非同一般,便跑去报告国王。国王便下令,当用沙土活埋这个怪人。当时罗汉不仅身上被盖满沙土,也早无食物糊口。这时有一人心里很是不忍,他过去一直恭敬地礼拜这尊佛像,见到罗汉蒙难,便暗中用食物喂他。

……

06

以图文并茂的形式梳理西藏历史。

被称为“世界屋脊”的西藏高原是藏民族繁衍生息的地方。这是块神奇美丽的土地,受到世界人民的关注。

西藏高原在漫长的地质历史时期是古地中海的一部分,大约在晚二叠世开始,海水不断向南退缩,到距今大约1000万年的始新世晚期,海水全部退出,从此西藏高原成为陆地。

西藏高原的波澜壮阔的生命是从它的上升开始的,尤其是喜马拉雅山的崛起,被认为是地质历史事件中最壮观的事件之一。虽然它崛起于新生代,但其形成的时间可追溯到中生代和古生代,根据大陆漂移学说,由于印度板块向北漂移与欧亚大陆相撞而连接起来,才使得古特提斯海分东西两路退出青藏高原地区,使原来的海底成为大陆。

……

07

全球现象级“北欧热潮”的深度解读,用一段深入腹地的旅程,还原一个不假矫饰的斯堪的纳维亚。

欧洲最北部冰天雪地的地方,有这么几个以“童话般幸福”闻名的小国家,丹麦、冰岛、挪威、芬兰、瑞典,它们高福利,慢节奏,居民幸福指数常年位居世界前列,比起咱们每天上下班的辛劳,可不就是童话中的生活嘛。

于是,北欧生活哲学成了中产阶级生活的代名词。但是,往往越是遥远的地方,越容易被蒙上一层美化的滤镜。真实的北欧生活是什么样的呢?咱们不妨跟随这个英国人犀利的吐槽,一窥别人家国度的幸福秘诀。

听这个书名,你可不要误会,它不是铺满摄影照片的北欧旅游攻略,而是北欧人最最日常的生活。假如你不厌烦英国人的幽默,一定会在频出的段子里对北欧有更生动的认识,而其中我觉得最有意思、也最值得读的一部分,就是丹麦。

……

08

心已动,疆不远。

“大美新疆”以及“新疆是个好地方”是这些年人们对新疆大地的标签式认知。

“大美”和好地方就如同概括性认识新疆的一扇门和一扇窗,当人们跨过门窗走进新疆之时,大好山河便会升华出一种更深层次的印象来。援疆三年,我曾数次行走在天山南北,一千多个日日夜夜的工作和生活,让我更多地看到了新疆之重。

发现新疆之重,并不是一种醍醐灌顶的顿悟,而是历经了一次次行走之中的感受和思索,其中既有由古至今的历史求索,也有由外而内的心理思辨,更有实事求是的现实考量。毕竟,融入式地工作和生活于此片土地,要比过客式的旅游观光拥有更多的时间沉淀。

……

“丹麦的文化并不是不求上进,而是不喜欢这种炫耀式和攀比式的上进,是在保证生活基本舒适度的情况下,尽力地享受生活。”——《北欧:冰与火之地的寻真之旅》

扫码进入官渡区图书馆数字阅读平台

通过首页【主题书单】即可阅读本期内容

- 浏览 5375 次